今年3月15日付けの日本経済新聞に「高知県立美術館、所蔵の油彩画ニセモノ~ドイツ贋作作家が制作か」という見出しの記事が出ました。翌日には共同通信原稿で各地の新聞にも同様の記事が出ていました。ドイツの有名な贋作家が世界各地で著名画家の作品を多数制作した事件です。

日本でも高知県立美術館、徳島県立美術館などが所蔵する3点が偽物である可能性が高いと

ドイツ警察が判断しているということです。

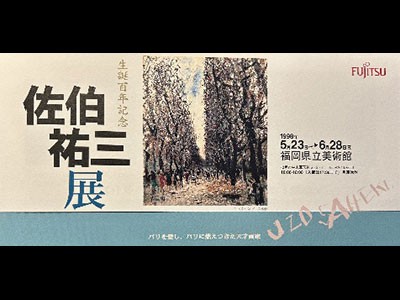

佐伯祐三展に着手

贋作といえば、かつて企画した「生誕100年記念 佐伯祐三展」は贋作騒ぎに巻き込まれた忘れられない展覧会でした。当時、私は地方紙のイベントや文化事業を担当する部署の部次長でした。

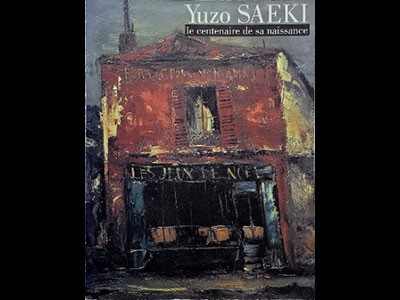

佐伯祐三(1898~1928年)は日本近代洋画を代表する画家。パリの街並みを描いた作品は、哀愁というか郷愁を醸し出していて私も好きな画家のひとりです。30年という短い生涯で燃え尽きた夭折の画家として今も人気です。戦後の展覧会の歴史をみると10年おきくらいに朝日新聞社が佐伯の展覧会を開催しています。その生誕100年が1998年でした。

九州でも佐伯を紹介したいと思い、日本近代洋画を専門に研究する福岡県立美術館の学芸員に相談しました。共同で挑戦しようということになりました。1994年、開催の4年ほど前だったと思います。

大阪出身の佐伯の日本最大のコレクターが大阪市立近代美術館準備室(今の大阪中之島美術館の前身です)でした。同準備室は大阪市役所内にありましたからよく同市役所には通いました。そうしているうちに、同準備室からは他にも開催したい美術館や新聞社があるという話が出てきました。同準備室にとって福岡の私たちよりも地元、大阪も気になる訳です。何せ生誕100年というメモリアルな大事な展覧会になる訳ですから。その新聞社が朝日新聞大阪本社だったのです。

私たちは地方紙ですが、全国紙に負ける訳にはいかん!そんな気概でライバルに向き合いました。準備室の斡旋で、朝日と共同で企画し全国巡回することになったのです。当時、地方紙VS全国紙の新聞の部数競争は激しかったのですが、文化事業は、その意義もあり共同していこうと両社は紳士的にふるまいました。何度か朝日新聞大阪本社で会議をやりました。開催を希望した美術館とは宮城県美術館や愛知県美術館でした。大阪を含め、その後、笠間日動美術館も参加。5会場での開催の方向が整ってきます。

佐伯祐三贋作事件発生

岩手県在住の女性が福井県武生市(現:越前市)に寄贈を申し出た未発表の佐伯作品が贋作であると鑑定され、同人が寄贈を申し出た別の作品について詐欺を行い逮捕された事件です。武生市は寄贈された作品を所蔵し展示する美術館の建設を計画していたものの、鑑定結果を受けて計画を中止しました。

武生市が委任した美術専門家5人による選定委員会は寄贈申し出の作品は本物であり、新たな佐伯研究の大事な資料になると、太鼓判を押していたのですが、有力画商らで構成する東京美術倶楽部はそれ以前に科学調査をした上で偽物だと、発表したものだから激しい真贋論争が繰り広げられることになったのです。先の専門委員会座長が当時の日本美術界のドン・河北倫明先生であったことも大きな話題になりました。(のちに私たちは、この事件後に逝去された河北先生が福岡ご出身ということもあり、追悼展「近代日本美術史の形成 -河北倫明が探求した芸術の世界ー」を企画し全国で開催しました。)

1995年NHKはこの真贋論争を「クローズアップ現代」で放送。

また朝日新聞は同社発行の雑誌「AERA」でこの事件を特集したのでした。

佐伯作品に贋作がある!というニュースは私たちの展覧会企画にも影響してきました。贋作騒ぎの渦中に展覧会を開催していいものか!とか展覧会の出品作品中に贋作が紛れ込まないか!・・・私たちも各方面に取材、リサーチをしていきます。

そうしている内に、朝日新聞社がこの企画から降りると通告してきました。同社4本社の学芸部長会議で、こうした事件の渦中に同社主催の佐伯展を開催していいのか?開催しても新聞には書けない!ということからの結論です。

さて、私たちはどうするか?

当時の担当局長とともに会社のトップ(社長ですが)に状況説明をしました。かつて文化部の記者も経験し、美術、音楽にも造詣深いトップの発言、判断は今でも忘れません。

「共同している福岡県立美術館、大阪市立美術館、宮城県美術館、愛知県美術館、笠間日動美術館~いずれも見識、実績のある美術館だ。そういう美術館と、こういう状況だからこそ、きちんとしたメモリアルな生誕100年の佐伯祐三展を進めるべきだ。しっかりやれ!」と。あの光景は今でも忘れることができません。痺れましたね。

メディアが主催する大型事業は、経営トップの姿勢でもある・・この時、私の頭に刻まれたのです。

朝日新聞社が降りたことで、私たちが単独幹事社になりました。共同館は日本でも優秀な館です。大阪のコレクション以外にも出品交渉をし、生誕100年にふさわしい内容の展覧会が出来上がりました。1988年4月7日、大阪市立美術館で開幕しました。8万人が来場。主催してくれた産経新聞社の担当は社長賞を受賞しました。その後、全国を巡回。同年11月3日笠間日動美術館で何の問題、事故もなく無事に閉幕しました。

企画の途中から閉幕に至るまで実にスリリングで思い出深い仕事でした。

因みに件(くだん)の岩手県在住の女性は展覧会開催の翌年1999年詐欺罪で逮捕され、2000年東京地裁は懲役2年6月(求刑は懲役5年)の判決を言い渡しました。

日本の美術界を揺るがせた大きな事件だったのです。

今だから話します

贋作といえば私は企画した二つの展覧会でそう思えるものに巡り合ったことがあります。ひとつは文学展。出品された作家の書がどうしても真作とは思えず、私の判断で展示をしなかったのです。もうひとつは海外の著名画家の大きな展覧会でした。イスラエルから借りた作品でしたが、ロシアの美術館の修復専門家が開幕時にこの作品を見て、贋作ではないかと、こっそり私に話したのです。ともに真偽は不明で、かつ最早、時効ですね。

こうして日々、つくる企画展では贋作が入っていないかどうか、いつも念頭にあるのです。

筆者:のぎめてんもく